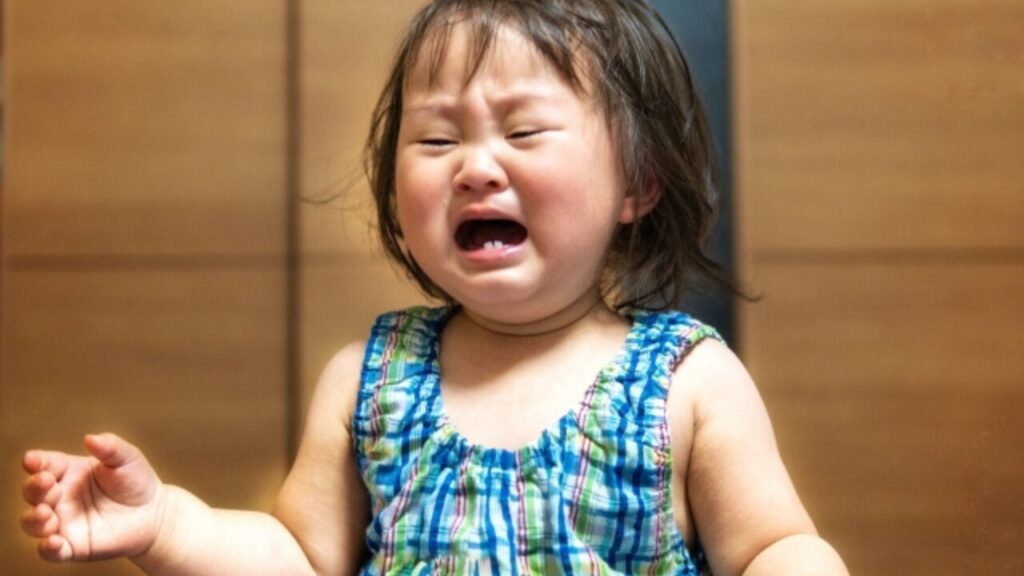

「うちの子、もしかして癇癪がひどいのでは?」と不安に感じたことはありませんか?

突然怒って泣き叫んだり、物を投げたりする姿に、戸惑うママやパパは少なくありません。

中には「自分に似たのかな」「これって遺伝?」と思う方も。

本記事では、癇癪の起こりやすい年齢や状況、遺伝との関係、そして具体的な対応法を年齢別に解説します。

日々の子育てが少しでも楽になるよう、現場の悩みに寄り添った内容をお届けします。

癇癪は遺伝する?子どもの癇癪の原因を考える

癇癪は遺伝する?—親の性格と子どもの行動のつながり

「私も子どもの頃こんな風だったかも…」と思う場面、ありませんか?

確かに、癇癪を起こしやすい性格傾向が親子で似ることはあります。しかし、必ずしも遺伝だけが原因ではありません。

たとえば、感情の表現が豊かな家庭で育った子どもは、自分の気持ちを外に出すのが自然だと感じます。逆に、静かな環境で育てば、感情を抑える傾向が強まることも。

つまり、「癇癪=遺伝」とは言い切れず、育つ環境や親の接し方が大きく関係しているのです。

癇癪がひどいのはなぜ?—親子の関係と生活リズムも関係

癇癪が「ひどい」と感じる時期には、いくつか共通の特徴があります。

- 生活リズムが乱れている

- 親との関わりが減っている

- 「イヤイヤ期」の真っ只中で自己主張が強い

また、親自身が疲れていたりストレスを抱えていると、子どもはその空気を敏感に察知して不安定になりやすくなります。

癇癪が激しいと感じたときは、まず子どもだけでなく、親の心の状態や家庭の過ごし方を振り返ってみることも大切です。

年齢別の癇癪の特徴とその対応法

1歳の癇癪—反り返る・食事中に起こる癇癪

1歳前後の子どもは、言葉で気持ちを伝えることがまだ難しく、思いが伝わらないことでイライラしがちです。

特に「反り返るように泣く」、「食事中に怒って手づかみ食べを拒否する」などの癇癪が見られます。

よくある場面:

- スプーンを使わせようとしたら癇癪

- 好きなものが出てこないと泣き叫ぶ

- 椅子に座るのを拒否し、反り返って怒る

対応のポイント:

- 無理に止めず、まずは落ち着くまで見守る

- 「○○が欲しかったのかな」と代弁してあげる

- 食事は短時間で終えられるよう、メニューを工夫する

2歳の癇癪—寝起き・寝る前に起こる癇癪

2歳は自己主張が強まる時期。

そのため、寝起きや寝る前など、体調や気分が不安定なタイミングで癇癪を起こすことが増えてきます。

「もっと遊びたい」「眠くない」など、気持ちと行動のバランスが取れずにパニックになることも。

癇癪が起こりやすいタイミングの例:

- 朝起きてすぐに着替えや支度を求められたとき

- 眠くてイライラしているのにテレビを消されたとき

ちなみにうちの子は寝起きがすこぶる機嫌が悪いです。

対応のポイント:

- 時間に余裕を持たせて行動する

- 「○○が終わったら寝ようね」など予告してから行動する

- リラックスできるルーティン(絵本、音楽など)を用意する

ひどい癇癪を防ぐための効果的な対応法

2歳の癇癪—ものを投げる癇癪にどう対応する?

2歳ごろになると、怒りや不満の感情を「物を投げる」という行動で表現する子どももいます。

これは、「伝えたいのに伝わらない!」という強いフラストレーションからくるものです。

対応のポイント:

- まずは安全確保。周囲の物を片付けて落ち着く環境に

- 「物を投げたら危ないよ」と冷静に伝える

- 気持ちを言葉に置き換えて代弁してあげる(例:「イライラしたんだね」)

我が家では基本、時間をおいてクールダウンさせることに全力投球です。

パニック時は自分でもどうしていいかわからないよ。

感情を出すこと自体は自然な成長の一部なので、「感情=悪いこと」とせず、落ち着いた声かけを意識しましょう。

3歳の癇癪—思い通りにならないと叩いてくる場合

3歳になると、体の成長とともに行動力も増し、癇癪が「叩く」「押す」といった攻撃的行動に発展するケースがあります。

よくあるシーン:

- おもちゃを片付けたら叩いてきた

- 他の子と遊んでいて思い通りにならず手が出た

対応のポイント:

- 「叩かれると痛い」「悲しい」とされた側の気持ちを伝える

- 「嫌だったら言葉で伝えようね」と教える

- 叩いた直後は長々と叱らず、落ち着いたあとにしっかり話す

子どもを叩いて体で覚えさせるのはNGです!!

力で押さえ込むのは逆効果です。子どものためにやめましょう。

感情をコントロールする力はすぐには育ちません。少しずつ練習していく気持ちで見守りましょう。

親ができる癇癪への対応—イライラしないための心構え

癇癪にイライラ…親が冷静に対応するコツ

子どもが毎日のように癇癪を起こすと、親だって限界を感じて当然です。思わず声を荒げてしまったり、叱りすぎて自己嫌悪に陥ることもあるでしょう。

そんなときは、まず「一呼吸おく」ことが大切。

切り替えていつも通りの行動をとることができれば、「さっきのことを引きずらないんだ。」と学んでくれます。

そういうかっこいい姿を見せてあげたいですよね!

癇癪の限界…親がつらいと感じたときの対処法

毎日癇癪と向き合っていると、「もう無理…」と感じる日もありますよね。それは決して親としての“弱さ”ではなく、「助けが必要なサイン」です。

こんなときは無理せず頼りましょう:

- 一時的にパートナーにバトンタッチ

- 祖父母や保育士に相談

- 育児相談窓口や地域の支援サービスを活用

子どもに優しくするには、まず自分自身を労わることが最優先です。癇癪対応に疲れたときは、「がんばりすぎていないか」と立ち止まる時間を持ちましょう。

癇癪を減らすための工夫

癇癪を減らすためにできる日常の対応法

癇癪をゼロにすることはできませんが、頻度や強さを軽くする工夫は日常生活の中にたくさんあります。

たとえば、次のような習慣が効果的です:

- 朝・昼・夜のルーティンを固定し、予測できる1日を作る

- 「○○したら××しようね」と予告や選択肢を与える

- お腹が空いている、眠たいなどの「不快サイン」を先回りしてケア

子どもにとって安心できる「お決まりの流れ」があると、不安や混乱が減り、癇癪の頻度も落ち着きやすくなります。

まとめ

癇癪は、子どもの発達にとって自然な現象です。「癇癪=ダメなこと」と捉えず、「感情の表現方法のひとつ」として受け止めることで、親の気持ちもずっと楽になります。

癇癪には遺伝的な要素もあるかもしれませんが、育つ環境や親の関わり方で変わっていく部分も大きいものです。

年齢別の特徴を理解し、親としてできるサポートを少しずつ実践していくことで、子どもとの関係も深まり、癇癪への不安は減っていくでしょう。

「また癇癪か…」と落ち込む日もあるかもしれません。そんなときは、「今日もひとつ、成長の機会があった」と前向きに捉えていきましょう。

コメント