「子どもができて寝不足がもう限界…。」

「いつまでこの生活が続くんだろう…。」

そんなお悩みを抱えてはいませんでしょうか?

なかなか自分のペースで満足になれないよね。

限界が来る前に対策しておいた方がいいかも…。

そこで、この記事ではふりパパブログが子育て151世帯に平日の平均睡眠時間や日常のイライラ度、夜間のケア時間などを詳しくたずねる独自アンケートを実施しました。

- 子どもの年齢や人数で、親の睡眠時間はどう変わるのか

- 睡眠時間が短いほど、どれくらいイライラや「限界感」が強くなるのか

- 夜間授乳・夜泣き・夜間ケアがメンタルに与える影響

- 実際に「効果があった」と回答が集まった寝不足対策

他の家庭も参考にしながら、今の睡眠のあり方を改善する方法を考えてみてください。

「まずは原因とすぐ試せる対策だけ知りたい」という方は、先にこちらをどうぞ。育児中の睡眠不足の原因と解決策3選

共働き子育て中でも

「自分の時間」が欲しい方におすすめ!

| 項目 | 画像 | おすすめ | 悩み解決 | 時短効果 | 金額 | メリット | デメリット | おすすめ度 |

| 冷蔵宅配食 |  | つくりおき.jp | 夕食 | かなり大きい | 一食 798円〜833円 | 弁当や冷凍にも使える | 継続すると コストが大きい | |

| 弁当宅配食 |  | ライフミール | お弁当 | 大きい | 一食 404円〜530円 | 使うほど安い | 量が少ない | |

| ウォーター サーバー |  | ピュアライフ | ミルク 水筒 | 普通 | 月額3,300円 | 解約金無料 | 注水が手間 | |

| 幼児食宅配食 |  | mogumo | 子どものご飯 | 普通 | 1食 538円〜580円 | ストック しやすい | 定価は少し高い | |

| おもちゃの サブスク |  | ChaChaCha | 収納 片付け | 少し | 月額3,910円〜 ※プランによる | 知育効果 | リクエストは 3点まで | |

| 時短家電 |  | 食洗機 コードレス掃除機 衣類乾燥機 | 洗い物 掃除 洗濯 | 大きい | それぞれ 数万円レベル | 効果が持続的 | 最初にお金がかかる | |

| ふるさと納税 |  | 日用品 | 買い物 | かなり少し | 自己負担2000円 | 節約 | 収納の場所が必要 |

詳細はこちらの記事でまとめています。

子育ての寝不足で「もう限界…」と思うのはみんな同じ

子育て中の寝不足は、ほとんどのパパ・ママが一度は経験する“共通のしんどさ”です。

まずは、「つらい」「限界かもしれない」という気持ちが、決して特別ではなく、誰にでも起こりうることだというところから始めましょう。

「寝不足でつらい」のは努力不足ではない

アンケートでも、次のような声がたくさん集まりました。

- 「夜中に2〜3回起きて、深い眠りに入れない」

- 「子どもが寝てからが唯一の自由時間で、つい夜更かししてしまう」

- 「仕事と家事が終わるころには日付が変わっている」

日々の生活を思い返してみると、“眠れない理由”はあなたの生活態度ではなく、環境そのものにあることがわかります。

「もう回らない…」と感じるときの現実的な立て直し方は、こちらでも整理しています。共働き×子育ては無理ゲー?両立するための対策

「寝不足でしんどいのは私だけ?」って思い込んでた時期、あったなぁ。

でも実際のデータを見ると、“よく眠れている親”の方が少数派なんだよね。

寝不足が続くと、どんなに優しい人でもイライラしやすくなるのは当然です。

調査の概要

今回の調査は子育て家庭に睡眠の実態についてアンケートしました。

| 調査名称 | 子育て家庭の「睡眠」についてのアンケート |

|---|---|

| 実施期間 | 2025年11月11日 |

| 調査対象 | 全国の子育て家庭 |

| 有効回答数 | 151名 |

| 調査方法 | インターネットアンケート(クラウドワークス経由) |

リアルな意見をたくさん聞けたから、ぜひ参考にしてみてね!

アンケート項目の例はこんな感じです。

- 平均睡眠時間(平日)

- 夜間のケア時間

- 睡眠の中断回数

- 日常のイライラ度(1〜10)

- 授乳の有無、家族構成、子どもの人数

子育て中の親はどれくらい寝ている?データで見る現実

「みんな、実際どれくらい寝てるんだろう…?」って疑問になりませんか?

ここでは、ふりパパブログのアンケート結果から、子育て中の親のリアルな睡眠時間をデータで覗いてみます。

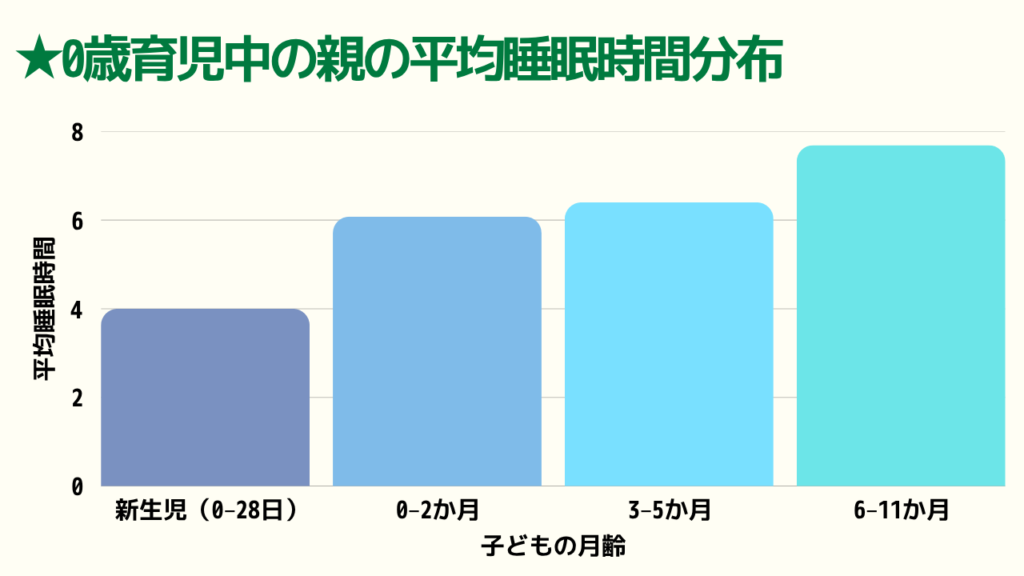

0歳育児中の親の睡眠時間は「5〜6時間前後」がボリュームゾーン

まずは、いちばん過酷と言われがちな0歳育児中の親だけを抜き出した「平均睡眠時間の分布」のグラフをまとめてみました。

グラフを見ると、

- 5〜6時間くらいで踏みとどまっている人がいちばん多い

- 一方で、4時間台以下しか眠れていない人も一定数いる

- 7時間以上しっかり眠れている人は、かなり少数派

という現実が見えてきます。

8時間ぐっすり寝てる”なんて世界線、どこ…?って感じだよね…。

みんなギリギリのところで踏ん張ってるイメージに近いかも。

もちろん、家庭によって状況は違いますが、少なくとも「0歳育児中に7〜8時間ぐっすり眠れている親は少数派」ということがわかります。

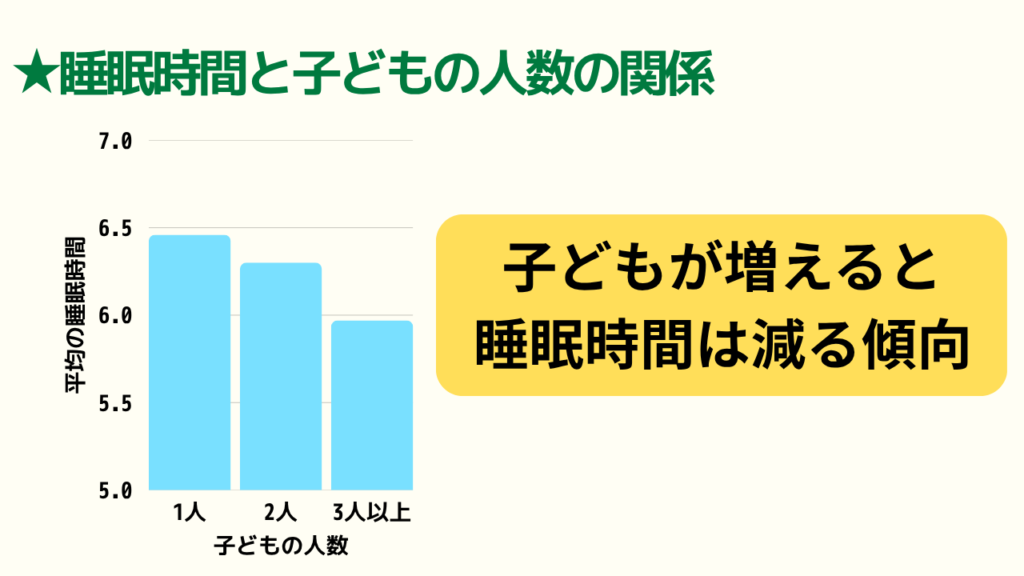

子どもの人数が増えると睡眠時間はどう変わる?

続いて、「子どもの人数」と睡眠時間の関係を分析しました。

グラフはこちらです。

データを見ると、次の傾向がはっきり出ています。

- 1人目育児より、2人目育児のほうが睡眠時間は短くなる

- さらに3人以上になると、睡眠時間はガクッと落ちる

- 理由は「赤ちゃん+上の子」で夜間の起きる要因が増えるため

0歳の子の授乳で起きて、次は上の子が“トイレ!”って起きて…って、こともあるよね。

下の子は寝てくれるけど、上の子が早起きで結局寝られない”みたいなパターンも多かったね。

もちろん、人数が多い=絶対に眠れない、というわけではありません。

ただ、平均値としては人数が増えるほど睡眠確保がむずかしくなる傾向にあります。

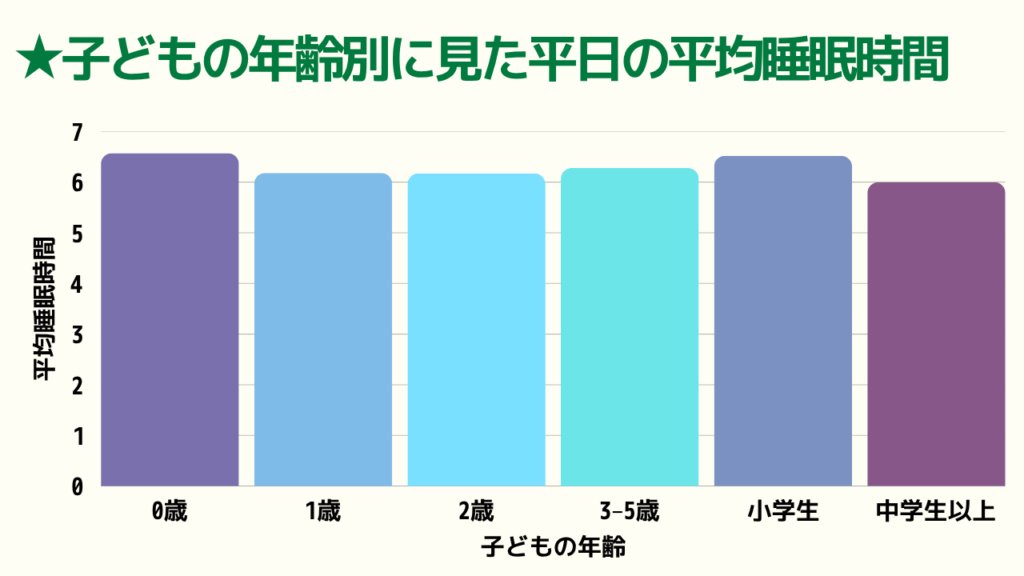

子どもの年齢によって睡眠時間はどう変わる?

次は、子どもの年齢によって親の睡眠時間がどう変化するのかを見ていきます。

「0歳が一番つらい」というイメージがありますが、データを見てみると、 思っていたより差は見られない結果になりました。

こちらが、年齢別の平均睡眠時間をまとめたグラフです。

どの年代も6時間前後しか寝れていないようです…。

“授乳期さえ終わればぐっすり眠れる”って思ってたけど…

“寝不足の理由が形を変えて続く”というのがリアルなところ。

限界感やイライラ度が高まるときはどんな時か?

ここからは、「どんな睡眠の状態を通して限界感やイライラ度が高まるか」の調査結果を解説します。

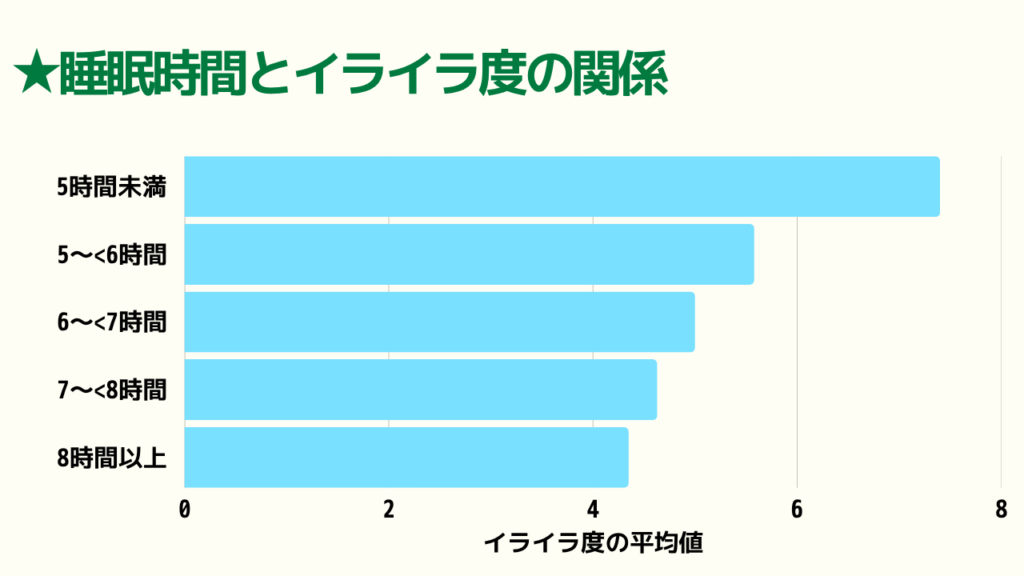

睡眠時間が短いほど、日常のイライラ度はどう変わる?

睡眠不足が心の余裕=イライラ度にどれくらい影響しているのかを、 実際のデータで表しました。

結論からいうと、グラフにはとてもわかりやすい相関が出ました。

まずはこちらのグラフをご覧ください。

アンケートでは、日常のイライラ度を「1〜10」で評価してもらいました。

その結果、睡眠時間が短いほどイライラが高くなる傾向がはっきり見えています。

- 睡眠時間が4〜5時間台の人は、イライラ度が全体的に高く出る

- 6時間台では少し落ち着くが、それでも“余裕がない”という声が多い

- 7時間以上眠れている人は、平均してイライラ度が一段低い

私も5時間睡眠のときは、なんでもイラッとしちゃった…。

データでも眠れていない日はイライラ度が跳ね上がる傾向がすごく明確だね。

「イライラの原因」をもう少し具体的に知りたい方は、こちらの調査も参考になります。共働き子育て世帯がイライラする原因ランキング

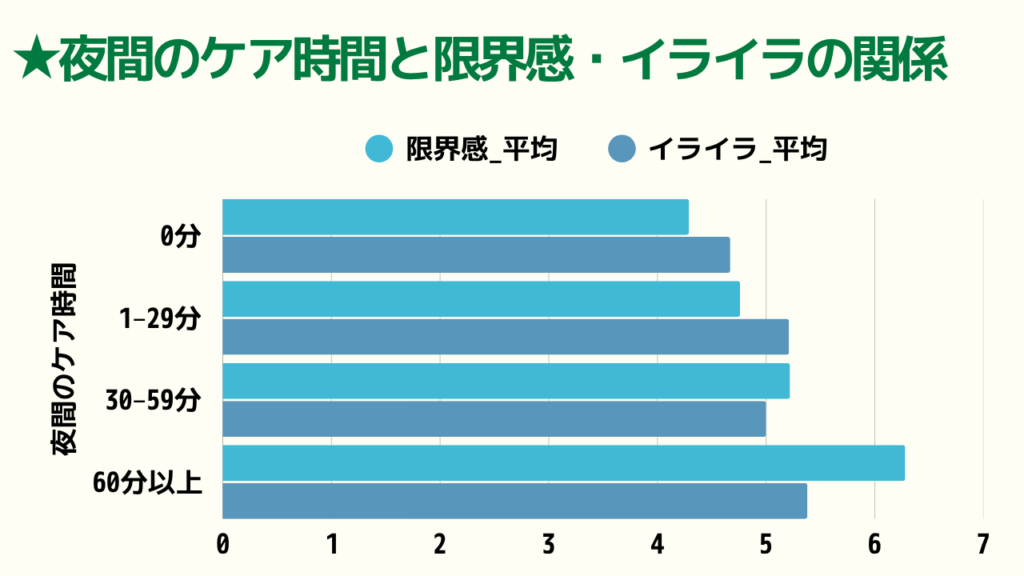

夜間のケア時間が長いほど「限界…」を感じやすくなる

寝不足とイライラの関係が見えてきたところで、次は「夜の過ごし方」に注目してみます。

アンケートでは、夜中の授乳・寝かしつけ・オムツ替えなどにかかる夜間ケア時間も聞いています。

夜中の対応を「どう短くするか」の具体策は、152人調査で詳しくまとめています。夜中のミルクをラクにする方法(152人調査)

こちらは、夜間ケア時間と「寝不足の限界感・イライラ」の関係をまとめたグラフです。

結果をざっくりまとめるとこんな感じです。

- 夜間ケアがほぼない〜30分未満の層では、「限界」と感じる人は比較的少ない

- 30〜60分を超えてくると、「しんどい」「かなりつらい」という回答が一気に増える

- 60分以上かかっている層では、「限界感」が高い人がグッと増える

夜中に起きて作業する時間が増えるほどしんどいよね。

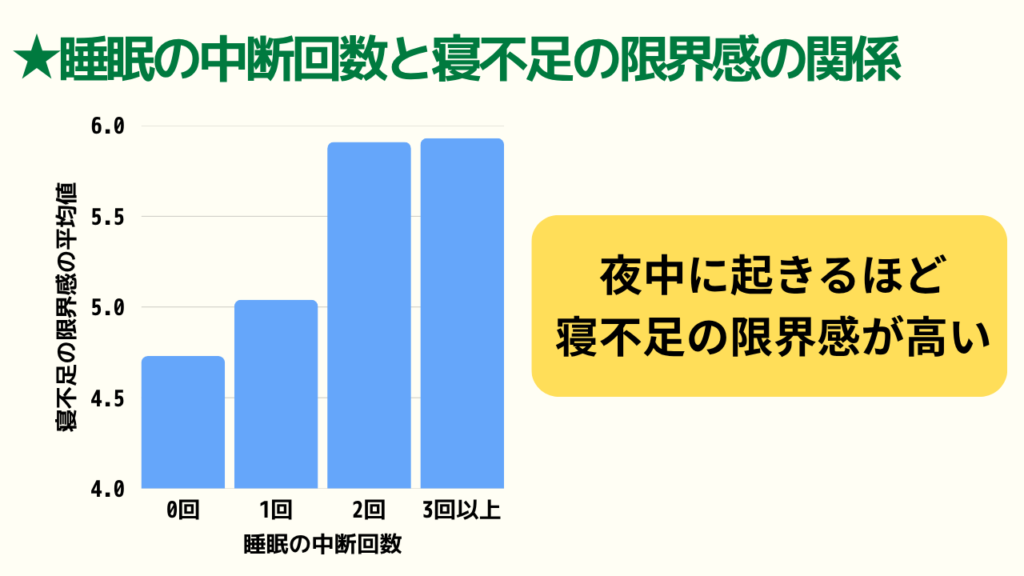

睡眠の中断回数が増えるほど、限界感はどう変わる?

夜間ケアの「時間」に続いて、次は“何回起きるか”=睡眠の中断回数に注目してみました。

育児中はどうしても細切れ睡眠になりがちですが、この中断回数が限界感に大きく影響していました。

まずは、こちらのグラフをご覧ください。

中断0〜1回の家庭では、限界感は比較的低いですが、2〜3回になると、「つらい」「しんどい」の声が増えるようです。

たとえトータル睡眠が6時間あっても、細切れだと体はほぼ回復してないんだよね。

今までの結果をまとめると、

起きる「回数」× 起きている「時間」= 限界感の大きな原因

ということが、わかってきました。

夜間対応が片方に偏ってしんどい…という場合は、この“あるある”と対策も役立つはずです。夜泣きで旦那が起きない!共働き夫婦のリアルと対策

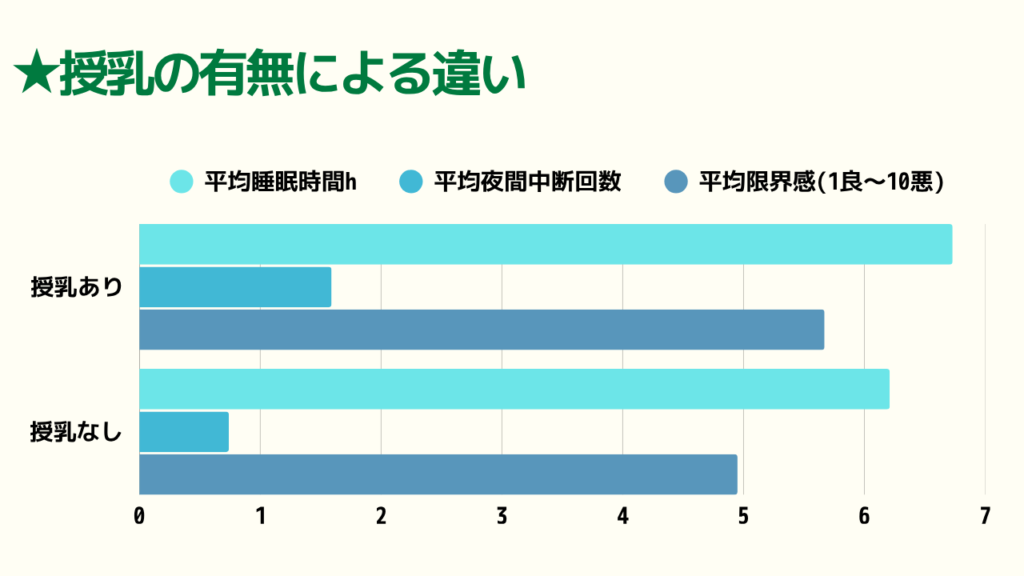

授乳の有無で、睡眠時間と「限界感」はどう変わる?

育児中の夜といえば、やっぱり外せないのが授乳です。

アンケートでは、「現在(または当時)授乳をしていたかどうか」も聞き取り、授乳の有無で、睡眠時間や限界感に違いが出るのかを集計しました。

その結果をまとめたのが、こちらのグラフです。

ざっくりまとめると、次のような傾向が見られました。

- 授乳ありの家庭のほうが、平均睡眠時間は長め

- 夜間の中断回数も、授乳ありのほうが多くなりやすい

- その分、「寝不足の限界感」や「イライラ度」のスコアも高く出やすい

つまり、授乳中は睡眠時間は確保できても、ストレスはより感じていることがわかります。

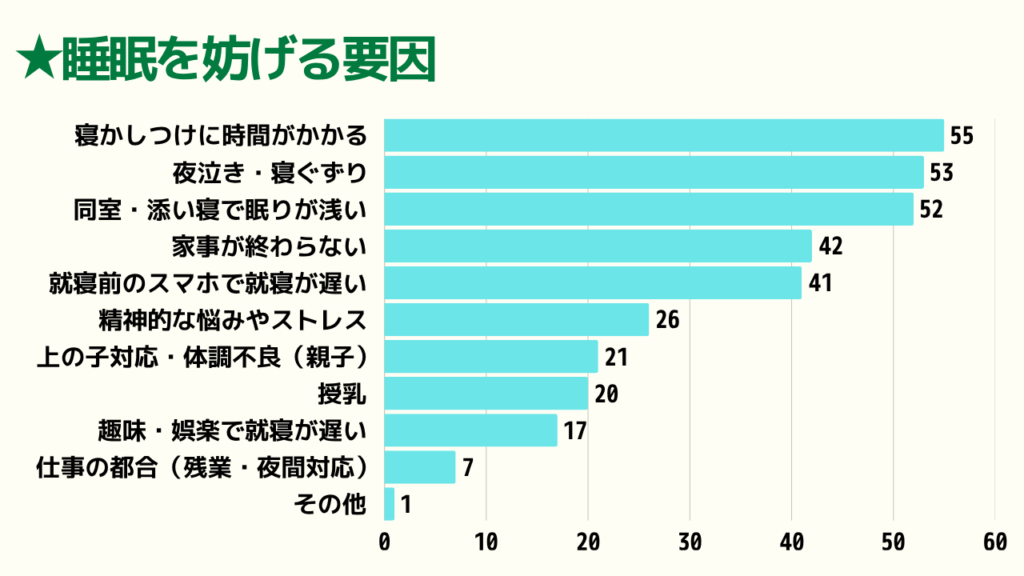

データから見える睡眠を妨げる主要なストレス要因

ここまで「睡眠時間」「中断回数」「授乳の有無」を見てきましたが、そもそも“なぜこんなに眠れないのか”を一度整理しておくことも大切です。

アンケートでは、親が感じている睡眠を妨げる要因についても回答してもらいました。

その結果がこちらです。

上位に挙がったのは、次のような項目です。

- 夜泣き・授乳・寝かしつけ(圧倒的1位)

- 子どもの早朝覚醒

- 家事が終わらず「自分の時間」が夜遅くにずれ込む

- 就寝前スマホ・SNS・動画視聴で寝るタイミングを逃す

- メンタルの緊張・ストレスで寝つきが悪い

“自分の時間を夜に取るしかなくて寝るのが遅れる”って声、多かったよね

そうそう。仕事・家事・育児を全部こなしてると、それでスマホを見てたら、気づけば24時すぎ…ってやつ。

つまり、睡眠を妨げる要因は大きく分けると2つあります。

① 子ども由来の要因(夜泣き・授乳・突発的な起床など)

② 親側の要因(家事負担・ストレス・就寝前の行動など)

この2つが同時に起きる時期ほど、寝不足は深刻になりやすい傾向があります。

逆にいうと、どちらか片方が軽減されるだけでも、睡眠の質はガッと改善します。

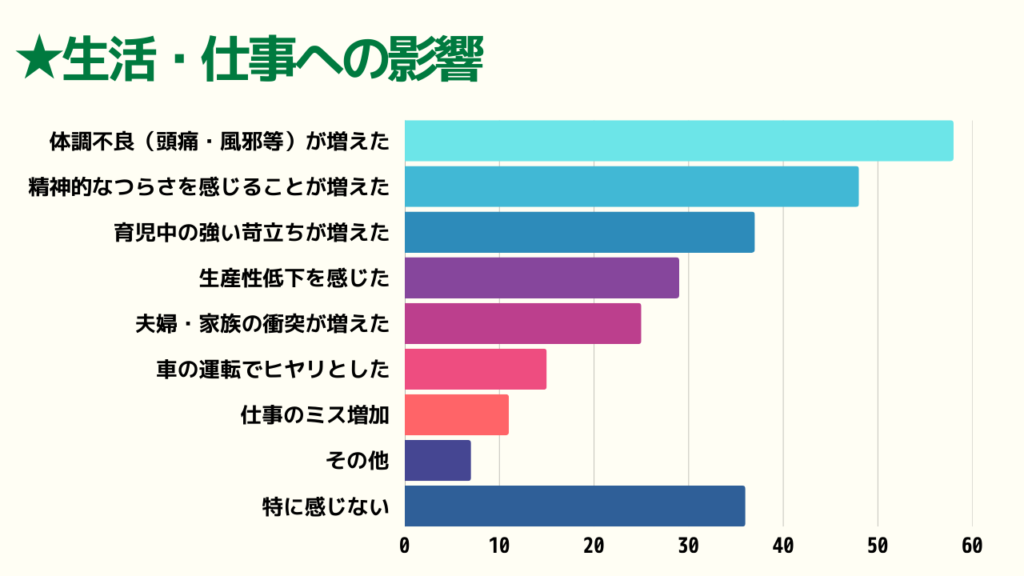

生活や仕事に与える影響は?

子育て中の寝不足は、日常生活や仕事のパフォーマンスにも大きな影響を与えがち…。

特に共働き家庭では、朝の支度・保育園送迎・勤務時間…とスケジュールがタイトなため、少しの寝不足が“一日の効率”を左右する場面が少なくありません。

実際にどんなところに影響を感じるか調査した結果をグラフにまとめるとこんな感じでした。

やっぱり体調を崩してしまうと答えた人が多いね!

つらさやイライラを感じている人も多いね。

実際、睡眠不足は認知機能や判断力を大きく低下させることが分かっています。

研究によると、「6時間睡眠が続くと、2日徹夜した人と同じレベルまで集中力が落ちる」というデータもあるほどです。

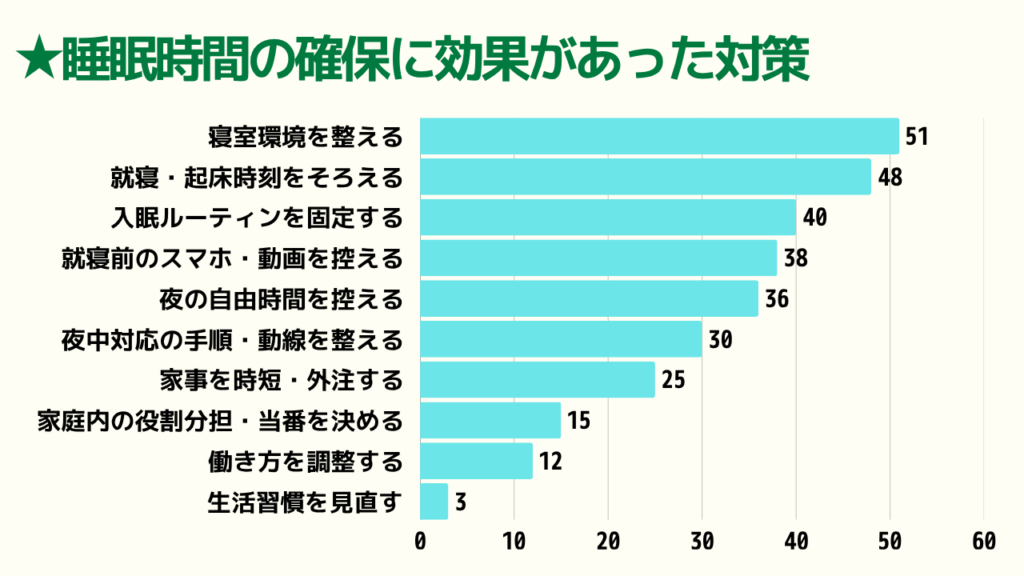

データでわかった「効果があった睡眠不足対策」ベスト10

ここからは、アンケートで「睡眠時間の確保に効果があった」と答えが多かった対策を紹介していきます。

「やったほうがいいのは分かっているけど、実際どれが効くの?」と感じたら参考にしてみてください。

まずは全体のランキングをざっと眺めてみるとこんな感じ。

上位には、

- 寝室環境を整える

- 就寝時間をできるだけそろえる

- 就寝前のスマホ・SNSを控える

- 家事を減らす・時短家電や宅配を取り入れる

- 夫婦や家族で当番制・役割分担を決める

といった、比較的シンプルだけれど効果の大きい工夫が並びました。

順番に見ていきましょう。

① まずは「寝室環境」を整える:光・温度・音・寝具を見直す

一番取り入れやすく、かつ多くの人が「効果があった」と答えたのが、寝室環境の見直しでした。

具体的には、次のような工夫です。

- 遮光カーテンを使って、朝方の光で目が覚めにくくする

- エアコンや加湿器で、暑すぎ・寒すぎを防ぐ

- 子どもが安心できる小さな常夜灯だけにする

- マットレスや枕を、自分の体に合うものに変える

寝かしつけのとき、部屋が明るすぎたり暑すぎたりすると、子どもも大人も“浅い眠り”になりやすいんだよね。

環境を整えるのって、時間も体力もない子育て期には、コスパのいい投資だと思う。

ポイントは、

子どもが小さいうちはどうしても細切れ睡眠になりがちなので、まずは環境を整えて「同じ5〜6時間でもラクに感じる状態」を目指していきましょう。

② 就寝・起床時間をそろえて「体内時計」を整える

二つ目に「効果があった」という声が多かったのは、就寝時間と起床時間のリズムをできるだけそろえることでした。

育児中はどうしても予定どおりにいかない日もありますが、毎日バラバラの時間に寝ていると、さらに寝つきが悪くなる傾向があります。

取り入れやすい工夫としては、次のようなものがあります。

- 子どもの寝かしつけの流れを“固定ルーティン”にしてしまう

- 21〜23時の間で「寝る時間の幅」を決めておく

- 寝る前にスマホを触らない時間(デジタルオフ)をつくる

- 朝はカーテンを開けて光を浴びる

大人がバラバラの時間に寝ていると、“寝かしつけのタイミング”も毎日変わっちゃうんだよね。

子どもと一緒に寝る日は『今日は20:30までに部屋を暗くする』みたいにすると、

体内時計が整いやすかったよ。

同じ6時間睡眠でも、リズムが整うと朝のダルさが減り、日中の集中力も安定します。

③ 就寝前のスマホ・SNS・動画を控えて「脳をオフ」にする

三つ目は、もっとも多くの家庭で「わかってるけどやめられない…」と言われるポイント、寝る前のスマホ習慣を見直すことです。

- SNSをチェックしていたら気づけば30分以上経っていた

- 動画を見始めて“あと1本”で寝る予定がズルズルずれる

- 横になりながらスマホを触っていて寝落ち…結果的に眠りが浅くなる

そんなことはありませんでしたか?

子どもが寝てからが唯一の自由時間だから、ついスマホで息抜きしたくなるんだよね…。

取り入れやすい工夫としては、次のようなものがあります。

- “寝る30分前はスマホを触らない”と決める

- 寝室ではスマホを手の届かない場所に置く

- アプリのタイマー・スクリーンタイムで使用時間を管理する

- どうしても見たい場合は“リビングだけOK”にして寝室に持ち込まない

スマホをゼロにしようと無理をするのではなく、“触る時間を10〜15分だけ短くする”など、小さく始めるのがおすすめです。

寝る前のスマホがやめられない…という人は、まず“距離の置き方”から試すのがラクでした。SNSから離れて感じたメリット

④ 家事を減らす・時短家電や宅配を取り入れて「寝る時間を買う」

4つ目は、“寝る時間を買う”という発想です。

子育て家庭で睡眠を確保するには、やることを減らす(=家事を削る)のが最も効果的です。

家事を“全部ちゃんとしよう”って思うと、子どもが寝たあとにどんどん寝る時間が削れていくんだよね…。

逆に言えば、家事を1〜2個だけでも“やめる・簡単にする”だけで、睡眠時間はかなり増やせるんだよね。

私が実際にやめたものをこちらの記事でまとめているので参考にしてください。

自分たちの生活に重要ではないものを減らすことができたら、次はお金で時間を買うのがおすすめ。

例えばこんな感じ。

- 卓上食洗機などで家事を自動化

- 宅配食サービスで夕食や子どものご飯を作る

- 家事代行で一気に外注する

「お金を使うのはちょっと…」と思うかもしれませんが、数千円〜数万円の投資で“毎日30〜60分の睡眠を取り戻せる”なら、嬉しくありませんか?

詳細はこちらの記事を参考にしてください。

⑤ 夫婦・家族で「当番制」「役割分担」を決めて一人にため込まない

5つ目は、寝不足期を乗り切るうえで欠かせない「人の力を借りる仕組み」です。

これまでの調査でも、夜間対応を一人で抱え込んでいる家庭ほど負担を感じやすいとわかっています。

例えばこんな感じで役割分担を決めてみてはどうでしょう?

- 「奇数日はママ、偶数日はパパが夜間対応」などの当番制にする

- 授乳はママ、オムツ替えやミルクの準備・片付けはパパが担当する

- 平日はワンオペでも、週末だけはどちらかがガッツリ寝る日を作る

- 実家が近ければ、月に1回だけでも「一晩預ける日」を作る

“全部私がやらなきゃ”って思ってたときが、いちばんつらかったな…。

最初から『これは自分の担当』と決めておくと夫婦で揉めないかも!

小さなことでもいいので、「ここからここまではパパ」「この時間帯はママ」といった線引きをしておくのがおすすめです。

まとめ|完璧じゃなくていい。少しでもラクになればOK

子育て中の寝不足は、ほとんどの家庭で起きている「当たり前のしんどさ」です。

あなたの努力不足ではなく、子どもの年齢・人数や夜間ケア、中断回数などの環境が原因でした。

今回のアンケートから、ざっくり次のことがわかりました。

- 多くの親は「5〜6時間前後」の睡眠でなんとか踏ん張っている

- 夜間ケア時間や中断回数が増えるほど、「限界…」を感じやすい

- 授乳期が終わっても、形を変えた寝不足が続きやすい

だからこそ目指したいのは、「毎日7〜8時間ぐっすり」ではなく、「同じ睡眠時間でも、今より少しラクになる工夫を重ねること」です。

例えば、今日からできるのはこのあたりです。

- 寝室の環境を少しととのえる(光・温度・音・寝具など)

- 寝る時間の「だいたいの目安」を決める

- 寝る前のスマホ時間を10分だけ減らす

- 家事を1つだけ「やめる・ゆるめる」

- 夫婦や家族で、夜間対応の役割を少しだけ分け合う

全部やる必要はありません。

できそうなものを1つだけでも試してみることで、寝不足のしんどさは少しずつ軽くなります。

「限界まで頑張る」のではなく、「限界になる前にラクする」ことを自分にゆるしてあげてくださいね。

睡眠だけじゃなく、毎日の余裕を増やす全体像はロードマップにまとめています。自分の時間を30分増やすためのロードマップ