※本サイトで紹介している商品・サービス等の外部リンクには、アフィリエイト広告が含まれる場合があります。

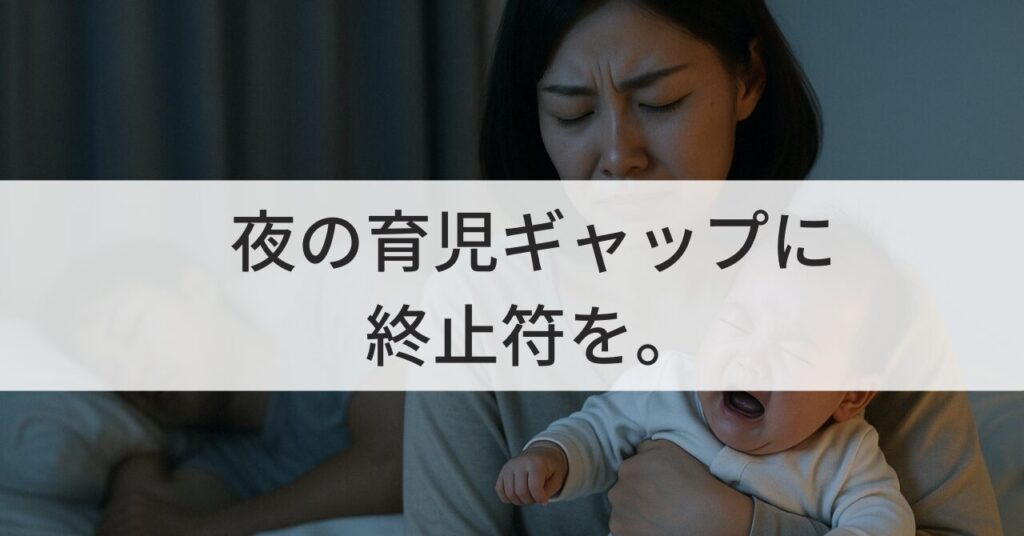

赤ちゃんの夜泣きが続く中、

「どうして旦那は起きないの?」

「一人で全部やるのがつらい…」

このように感じたことはありませんか?

なかなか起きない旦那に腹が立ってくるよね。

共働き家庭では、どちらも疲れているはずなのに夜間の育児が一方に偏ってしまうことがよくあります。

そのままにしておくと、どんどん悪循環が進みかねません。

しかし、話し合うことで解決!…なんて簡単に進むことも考えにくいですよね。

旦那がやる気を出しても、「ママがいい!」って泣かれてしまったり、「結局旦那は起きない」なんてことも。

「パパよりママがいいんだもん」

そこで、この記事では「夜泣きで旦那が起きない」問題について、別の解決策を提示するので、最後まで読んでみてください。

※「共働き×子育て、そもそも余裕がない…」と感じている方は、全体の整理から読むとスッとラクになります。【共働き×子育ては無理ゲー?】両立するための対策3選

共働き子育て中でも

「自分の時間」が欲しい方におすすめ!

| 項目 | 画像 | おすすめ | 悩み解決 | 時短効果 | 金額 | メリット | デメリット | おすすめ度 |

| 冷蔵宅配食 |  | つくりおき.jp | 夕食 | かなり大きい | 一食 798円〜833円 | 弁当や冷凍にも使える | 継続すると コストが大きい | |

| 弁当宅配食 |  | ライフミール | お弁当 | 大きい | 一食 404円〜530円 | 使うほど安い | 量が少ない | |

| ウォーター サーバー |  | ピュアライフ | ミルク 水筒 | 普通 | 月額3,300円 | 解約金無料 | 注水が手間 | |

| 幼児食宅配食 |  | mogumo | 子どものご飯 | 普通 | 1食 538円〜580円 | ストック しやすい | 定価は少し高い | |

| おもちゃの サブスク |  | ChaChaCha | 収納 片付け | 少し | 月額3,910円〜 ※プランによる | 知育効果 | リクエストは 3点まで | |

| 時短家電 |  | 食洗機 コードレス掃除機 衣類乾燥機 | 洗い物 掃除 洗濯 | 大きい | それぞれ 数万円レベル | 効果が持続的 | 最初にお金がかかる | |

| ふるさと納税 |  | 日用品 | 買い物 | かなり少し | 自己負担2000円 | 節約 | 収納の場所が必要 |

詳細はこちらの記事でまとめています。

夜泣き中に起きない旦那…その態度にイライラする瞬間

夜泣きに対応しているのに、隣で何もせず眠っている旦那の姿を見ると、不満が募るのは自然なことです。

我が家でももちろんありました。

・・・ごめんなさい。

この時期を夫婦で協力して乗り越えられるかは、幸せな家庭を作る第一関門かもしれません。

夜泣き対応以外にも「旦那にイライラ」問題

「育休中ならともかく、なぜ共働きの時も私が」なんて感じることありますよね。

例えばこういう瞬間はありませんか?

- 寝かしつけをしている間に家事をやっていない

- 朝の子どもの着替えやご飯を一緒にしようとしない

- おむつ替えを自分でやらない

- 自分の片付けもせず就寝・出社

無限に出てきそう。

子どもが生まれてからはとてもじゃないですが、旦那の面倒を見る時間なんてありません。

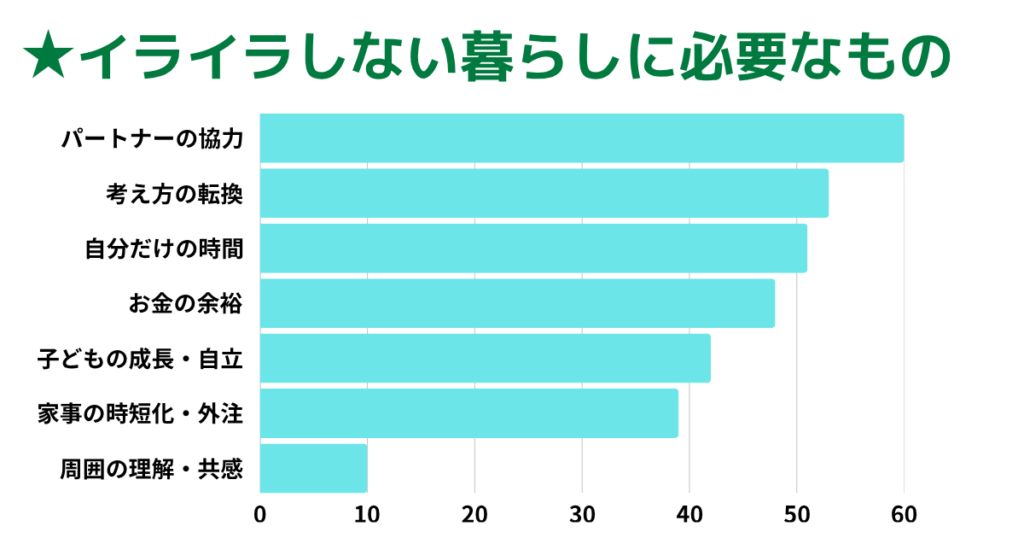

ちなみにふりパパブログが共働き子育て家庭を対象に、行った調査では、イライラしない暮らしに必要なもの1位が「パートナーの協力」でした。

2位が「考え方の転換」というのも面白いデータで、子どもが生まれてからは、夫婦の関係も変わってくるのがよくわかります。

「手伝わない旦那」に限界…家庭内ギャップの正体とは?

「手伝う」という言葉の裏にある「育児は妻の仕事」という暗黙の前提。

これがある限り、夫婦の役割分担は平等にはなりません。

夜泣き対応も同様で、旦那が自分の役割として認識していない場合、手伝う意識すら芽生えにくくなります。

このギャップこそが、多くの夫婦のすれ違いだと考えます。

みなさんの家庭では、家事育児をどんな分担にしてる?

睡眠不足の限界感と夜間ケア(夜泣き対応など)との関係

ふりパパブログでは子育て世帯の「睡眠」に関する調査を行ったことがあります。【寝不足で限界なら必見!】子育て世帯151人に聞いた睡眠の実態!

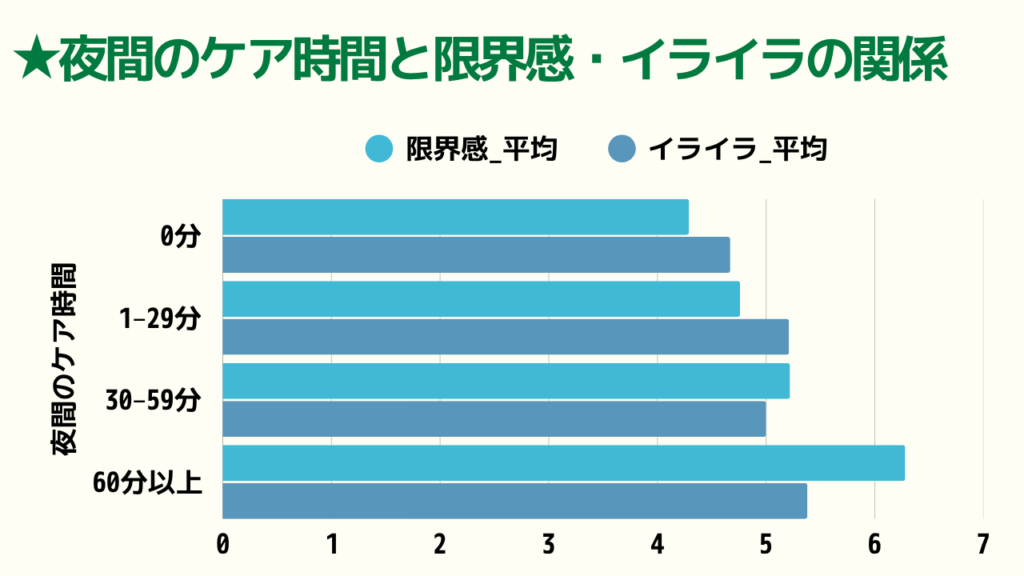

その中でも夜泣きなどの夜間ケアと睡眠の限界感やイライラ感との関係がわかったので紹介します。

夜間のケア(夜泣き対応など)が長いほどイライラが溜まりやすい

こちらは夜間のケア時間と限界感・イライラの関係を表したものです。

ケアの時間が長くなるにつれて、どんどん限界感もイライラも増えてるね。

夜泣きもひどい時は1時間泣き続けることだってありますよね?

そんな時に自分だけ対応して、旦那が寝ているばかりだとむかつきますよね。

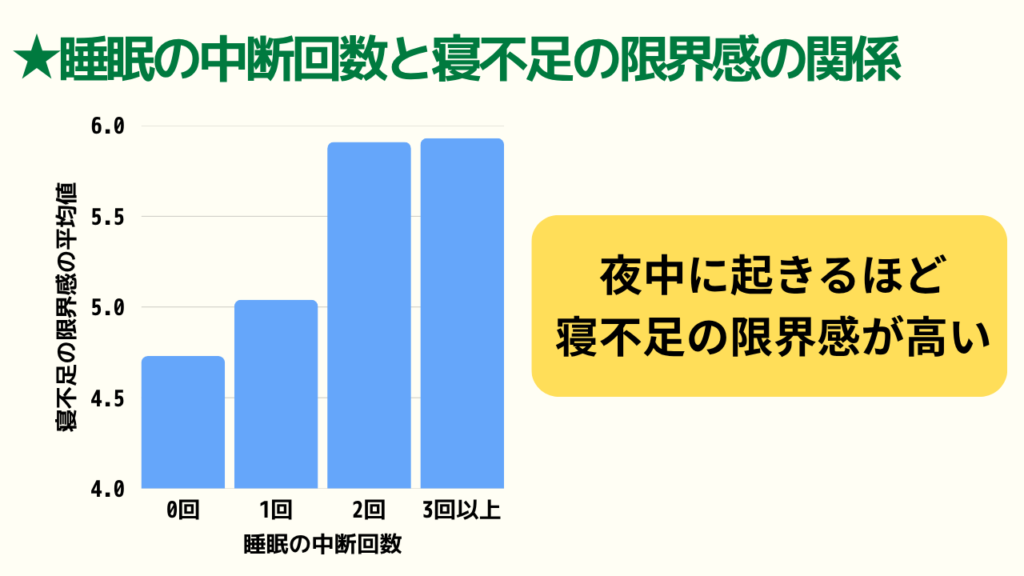

夜泣きなどで睡眠の中断回数が増えるほど寝不足の限界を感じやすい

また、睡眠の中断回数と寝不足の限界の関係のデータをグラフにしてみるとこうなりました。

夜泣きや授乳で睡眠が2回以上中断されると、限界感を感じやすいことがわかりました。

ここを夫婦で協力できると、限界感を減らせるってことだよね。

だんだん曖昧になっていく家事分担のルール

次に、我が家やアンケート調査からわかった家事分担のリアルを解説していきます。

結婚してから子どもが産まれるまでの家事分担

結婚当初に決めた、家事のルール。

今も続けることはできていますか?

我が家にもこんなルールがありました

| ふりパパ | ふりママ |

| 食器洗い | 料理 |

| 掃除機 | 買い出し |

| お風呂掃除 | トイレ掃除 |

| 洗濯干す | 洗濯畳む |

子どもが産まれるまでは、なんだかんだこれでも回ってたけど…。

実際子どもが生まれてからは、なかなかこの通りにはいかないこともよくありました…。

子どもが生まれて新たに増えた家事・育児

子どもが生まれてから新たに増えた家事・育児は次の通りです。

- 離乳食と幼児食の準備片付け

- ミルクの用意

- お風呂と保湿、髪乾かし

- 着替えやおむつ替え

- おもちゃの片付け

- 保育所の準備 etc

もちろんこれ以外にも数えきれないほどたくさんあるよ。

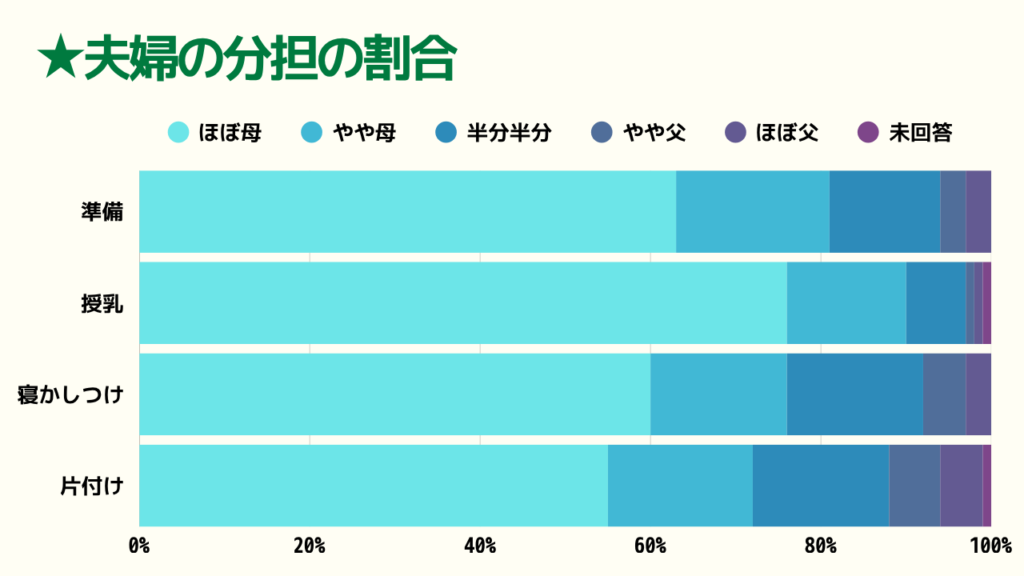

この中で例えば授乳関係をピックアップして夫婦の役割分担を調査してみたところ、こんなデータが得られました。

ほとんど母親メインになっているね…。

育休中や母乳のことを考えると、どうしても母親に負担が行きがちな背景もありますが…。

夜中のミルク準備がしんどい方は、まずこの小ワザが即効性あります。【寝不足なら必見!】夜中のミルク作りを楽にする水筒の活用法

※完ミ(完全ミルク)寄りで考えている場合は、準備の全体像はこちら。【準備がすべて!】完ミにしたい人がやるべきミルク作り対策3選!

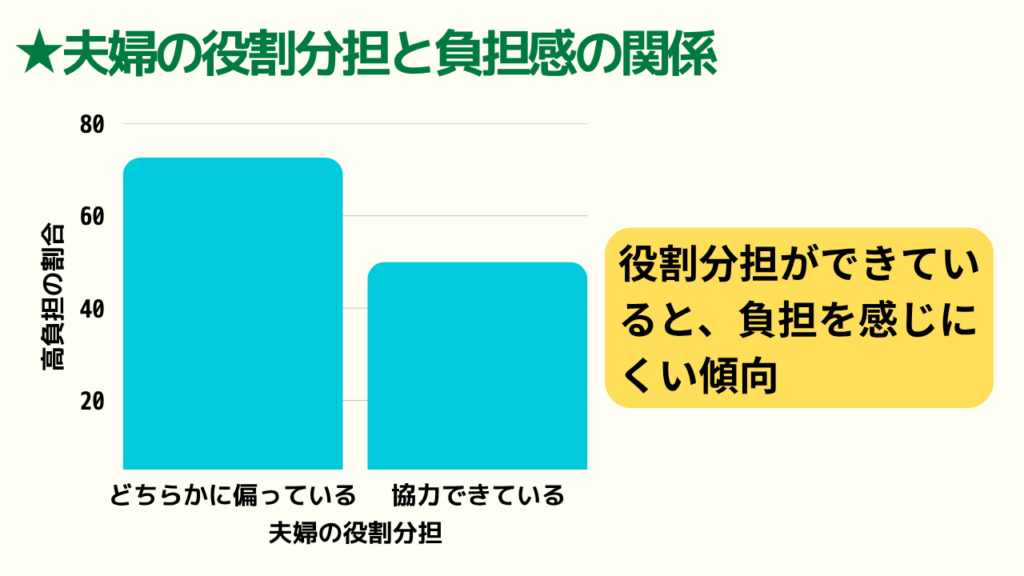

しっかり夫婦で協力できている家庭の方が、授乳関係も負担感が減るというデータも出ています。

グラフにするとこんな感じ。

その他、ふりパパブログでは様々な調査を行ってきましたが、どのアンケートでも夫婦で役割分担を決めて、協力するのが大切と答えている人が見られています。

1度夫婦で話し合う時間は作った方がいいかもね!

旦那の家事・育児スキルに期待ができない時の対処法

もちろん話し合いで解決できれば、それに越したことはありません。

しかし、多くの場合は期待に応えるほど、急に家事・育児に目覚めることは少ないでしょう。

下手な約束をして、守られなかったりすると余計イライラ。

そこで提案したいのが「家事・育児の時短の仕組みを作る」です。

今は昔と違って、家事・育児の負担を減らす方法はたくさんあります。

例えば、晩御飯やお弁当の宅配食サービスやおもちゃのサブスク、家事代行など、外注化できるサービスが増えてきました。

全部を2人で解決する必要はありません。

今ある家事・育児の1つでも外注化することによって、「いつもより30分睡眠時間が増えた!」と余裕が生まれてくる可能性は大きいです。

ちなみに我が家も夫婦関係が悪化する前に、お金で解決しようという結論に笑

自分が役に立たない分は、時短サービスを導入することでカバー!

こちらの記事でおすすめの時短方法を紹介しているので、ぜひ参考にしてください。

「いろいろあるのは分かったけど、何からやればいい?」という方は、優先順位つきで30分を作る手順をまとめています。【6ステップで解説】共働き×子育て中に自分の時間を30分増やすためのロードマップ

ただ、役割分担を話し合う以外の選択肢も持っておくことをおすすめします。

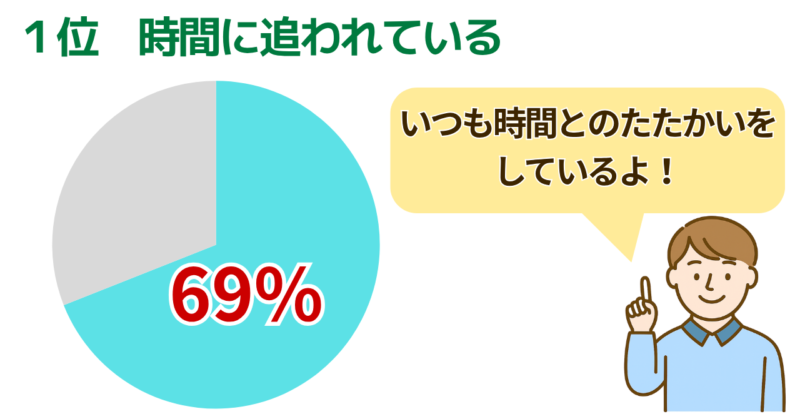

イライラしてしまうのは時間の余裕がないから?

イライラに関するアンケート結果でも、原因に「時間に追われている」と回答する人がとても多かったです。

※この結果を含むアンケートの全体(原因ランキング・必要なものTOP3)は、こちらでまとめています。〖独自調査!〗共働き子育て世帯がイライラする原因ランキング!

ちなみに2位は「家事が終わらない」ことで3位は「子どもが言うことを聞かない」ことでした。

もし、家事の1つでも減らせたり、効率化することで時間にゆとりができれば、夜泣きの対応も少しラクになってくるかもしれません。

「データはわかったけど、じゃあ何から変える?」という方は、すぐ試せる対策を3つに絞ってまとめています。【倒れる前に対策!】育児中の睡眠不足の原因と解決策3選!

解決策としての“別室”はアリ?夫婦関係を壊さないために

「別室」で眠れるのは誰?夫婦のバランスを取るルール作り

夜泣きによる寝不足が蓄積すると、どちらにとっても健康的ではありません。

「もう限界……。」と感じた時はくれぐれも無理せず、別室で休む選択肢も持っておきましょう。

交代制や曜日ごとの当番制など、明確なルールがあれば、トラブルの回避にもつながります。

我が家では、早朝は旦那が、深夜は私が対応するという基本ルールね。

「一人じゃない」と思える夜泣き対応の体制づくりとは?

夜泣きに直接対応できない場合でも、声かけや感謝の気持ちを伝えることで妻の心の負担は大きく変わります。

共働きと子育て、仕事の両立なんて全部100点は取れないほど大変な毎日なんです。

お互いをリスペクトして「ありがとう」という言葉を忘れないようにしたいですね。

今お悩みの方は「一人じゃない」と思えるように、無理せず早めに行動していきましょう。

まとめ|一人で抱え込まなくていい

赤ちゃんの夜泣きに、毎晩一人で対応していると、ふと「なんで旦那は起きないの?」と感じてしまう瞬間があります。

共働きのはずなのに、夜だけはなぜか“ワンオペ”。疲れも怒りも限界に近づいていくのは当然です。

でも、感情をぶつけるだけでは何も変わらないし、話し合いもうまくいかないことも多い。

そんなときこそ、家庭内の“仕組み”を見直すことが大切です。

すべてを自分たちでやろうとせず、使えるサービスには頼る。

夫婦で「完璧に育児をこなす」必要はありません。

むしろ、「お互いにムリしすぎない」ことの方が、家族にとって大切です。

夜泣きが続いてつらいとき、まずは「一人じゃない」と思える環境を整えることから始めてみてください。