※本サイトで紹介している商品・サービス等の外部リンクには、アフィリエイト広告が含まれる場合があります。

「料理をしたいけど赤ちゃんがキッチンまで来てできない」

「アイロンをかけたいけど、安全なところがない」

このようなお悩みをお持ちではありませんでしょうか?

赤ちゃんがハイハイやつかまり立ちを始めると、家の中でもどこへ行くか分からず、目が離せない場面が一気に増えてきます。

そのたびに家事の手を止める生活は、想像以上にストレスがたまりがちです。

夕方はとにかく時間との勝負なので、上手く進められないとイライラが溜まるよね。

そんな日々の負担を大きく減らしてくれるのが“ベビーゲート”です。

ベビーゲートは「危険な場所に入れないための道具」という印象が強いかもしれません。

しかし、赤ちゃん専用の安全なスペースをつくることで、親が家事をしやすくするというメリットもあります!

本記事では、ベビーゲートを設置すべき場所や親の負担を減らす活用法、おすすめタイプまで紹介します。

ベビーゲートを上手に使えば、毎日の生活がもっとラクになるよ!

共働き子育て中でも

「自分の時間」が欲しい方におすすめ!

| 項目 | 画像 | おすすめ | 悩み解決 | 時短効果 | 金額 | メリット | デメリット | おすすめ度 |

| 冷蔵宅配食 |  | つくりおき.jp | 夕食 | かなり大きい | 一食 798円〜833円 | 弁当や冷凍にも使える | 継続すると コストが大きい | |

| 弁当宅配食 |  | ライフミール | お弁当 | 大きい | 一食 404円〜530円 | 使うほど安い | 量が少ない | |

| ウォーター サーバー |  | ピュアライフ | ミルク 水筒 | 普通 | 月額3,300円 | 解約金無料 | 注水が手間 | |

| 幼児食宅配食 |  | mogumo | 子どものご飯 | 普通 | 1食 538円〜580円 | ストック しやすい | 定価は少し高い | |

| おもちゃの サブスク |  | ChaChaCha | 収納 片付け | 少し | 月額3,910円〜 ※プランによる | 知育効果 | リクエストは 3点まで | |

| 時短家電 |  | 食洗機 コードレス掃除機 衣類乾燥機 | 洗い物 掃除 洗濯 | 大きい | それぞれ 数万円レベル | 効果が持続的 | 最初にお金がかかる | |

| ふるさと納税 |  | 日用品 | 買い物 | かなり少し | 自己負担2000円 | 節約 | 収納の場所が必要 |

詳細はこちらの記事でまとめています。

そもそも共働き育児って、「安全」だけじゃなくて“家事が止まらない仕組み”を先に作った方がラクになります。共働き×子育ての家事をラクにする考え方もあわせてどうぞ。

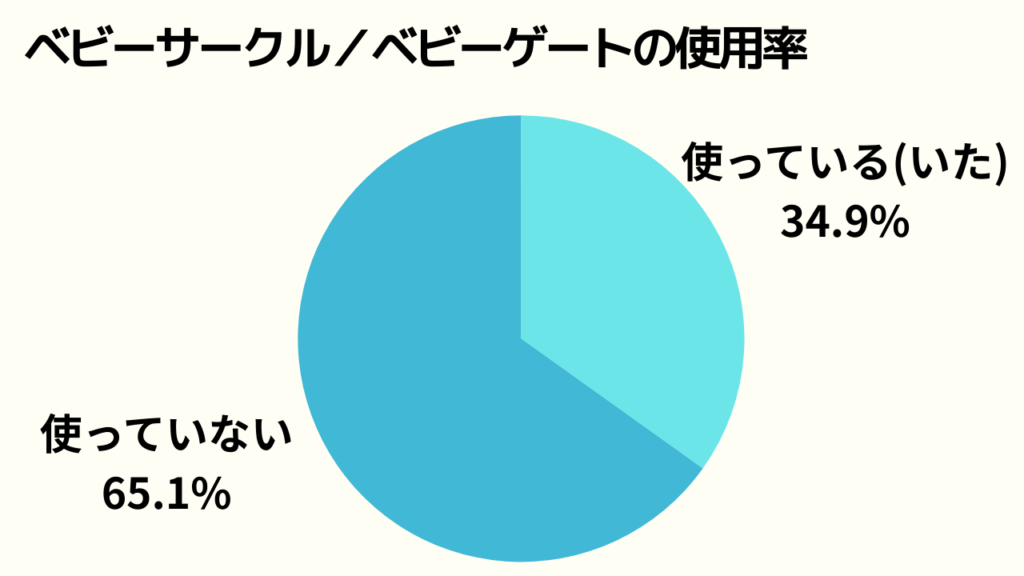

ベビーゲートの使用率と使用期間

まずはざっくりベビーゲートの使用率や使用期間についてみていきます。

調査結果では使用率34.9%

ふりパパブログが独自に152世帯にベビーサークル/ベビーゲートの使用率を調査した結果ではこの通り。

使用率はなんと34.9%でした。

うーん、体感はもう少しいるイメージだけど…。

機会があればもう一度ベビーゲートに絞って調査してみるね!

我が家では本当に重宝しましたし、結構必須のアイテムだと考えています。

ベビーゲートはいつからいつまで使う?

ベビーゲートの使用は、赤ちゃんがハイハイを始める生後6〜8ヶ月頃からが目安です。

動けるようになると、キッチンや階段など思わぬ場所へ向かってしまうことがあり、家庭内の事故リスクが急に高まります。

消費者庁の資料では、ベビーゲートについて「おおむね24か月(2歳)までの使用を推奨」と明記されています。

我が家では子どもが2歳をこえても使ってたよ。

設置しておきたい場所と部屋の全体像

ベビーゲートは、設置する場所によって安全性も使いやすさも大きく変わります。

階段だけでなく、リビングや玄関など「家の中の動線」を意識して設置することで、事故を防ぎながら家事もスムーズに。

ここでは、わが家の実例をまじえて、ゲートを置いてよかった場所を紹介します。

階段の上下や、玄関などの通路

転落事故のリスクが高い階段は、ベビーゲートを必ず設置しておきたい場所のひとつです。

特に階段の上部は落下の危険性が大きいため、しっかり固定できるタイプを選びましょう。

我が家はこんな感じで設置してる。

また、玄関や廊下など、リビングからつながる通路にも注意が必要です。

ドアの開閉時にすり抜けたり、玄関から外に出てしまうケースもあるため、行動範囲を物理的に制限しておくことが安全につながります。

階段につながる通路もこんな感じで、通れないようにしているよ。

キッチンにつながるリビング

キッチンには包丁やコンロ、熱い鍋など、赤ちゃんにとって危険なものが数多くあります。

特にリビングとキッチンがつながっている間取りでは、入り口にゲートを設置することで安全性が大きく向上します。

調理に使う道具はできる限り、入れないキッチンスペースにおいてあるんだ。

短時間でも目を離すことがあるなら、ゲートでの区切りは事故予防だけでなく、親の安心感にもつながる重要な対策になります。

部屋の全体像

我が家は2階建ての賃貸です。

部屋全体はこのような感じで、ベビーゲートは4つ配置していました。

上手に歩けるようになってからはリビングのゲートを1つ減らしたよ。

部屋の中を安全にしている上に、危ないところは二重でガードしているので安心。

子どもスペースの活用で育児がぐっと楽に

ベビーゲートを使えば、赤ちゃんが安心して過ごせる「子ども専用スペース」をつくることができます。

家事や仕事をしながらでも目が届く場所に安全エリアをつくることで、育児のストレスがぐっと減ります。

ここでは、わが家で実際に楽に感じたことを紹介します。

子どもを遊ばせながら家事ができる

ベビーゲートで安全なスペースを作ることで、赤ちゃんを見守りながら安心して家事に取り組むことができるようになります。

手の届く範囲におもちゃを置いておけば、赤ちゃんは遊びに夢中に。

親は作業を進めながら、必要に応じて声かけや見守りができる環境が整います。

安心して料理ができるのがありがたい。

共働き子育て世帯はいかにして、家事・育児の負担を減らすかがポイントです!

こちらの記事で、さらに効果の高い時短の方法をまとめているので参考にしてみてください。

散らかる場所を限定できて片づけが楽にできる

スペースを区切ることで、遊ぶ場所が自然と限定されます。

その結果、おもちゃが家中に散らばることが減り、片づけの負担も軽減されます。

おもちゃ収納をゲート内に設置しておけば、遊び終わったあとの片づけ習慣づけにもつながります。

ゲートをする前はあちこちにおもちゃが散らばってた。

量そのものをコントロールするなら忙しい家庭向け“おもちゃサブスク”の活用も一つの手です。

お昼寝や静かに過ごす空間にも使える

安全なスペースを確保しておけば、赤ちゃんが眠くなったときにもそのままお昼寝スペースとして使うことが可能です。

リビングの一角でも、環境を整えれば静かに過ごせる“落ち着いた空間”として活用できます。

兄弟がいる場合にも、赤ちゃんだけの専用エリアがあることで安心感が生まれます。

子ども用スペースにはプレイマットをひいておくことをおすすめするよ!

プレイマットの選び方はこちらの記事でまとめているので、参考にしてみてください。【体験談あり】後悔しないプレイマット選び5つのポイント

子ども用スペースづくりの注意点

安全スペースをつくっても、設置場所や使い方を間違えると逆効果になることもあります。

赤ちゃんにとって快適で、親にとっても安心できる空間にするには、ちょっとした工夫が大切です。

ここでは、実際に使って気づいた“注意しておきたいポイント”を紹介します。

キッチンやリビングから見える場所にする

子どもスペースは、キッチンやリビングなど親の視線が届く場所に作ることが大切です。

我が家はキッチンから見えにくいところに作ってしまって失敗…。

どんなに安全な空間でも、目が届かない場所にあると不安が残ります。

料理をしながらでも、子どもの様子が自然と確認できる位置に設置しましょう。

長時間ひとりにしない

ベビーゲートで囲われたスペースは安心ですが、「置いておけば安全」ではありません。

赤ちゃんはすぐに飽きてしまったり、眠くなってぐずることもあります。

家事に集中していても、定期的に声をかけたり目を合わせることで、赤ちゃんも安心して過ごすことができます。

できる限り夫婦交代でどちらかは一緒にいてあげられるのが理想だね。

おすすめのベビーゲート

ベビーゲートには突っ張り式・ネジ固定式・ロール式など、さまざまなタイプがあります。

どれを選べばいいのか迷ってしまう人も多いですが、使う場所や住まいのタイプによって“ベストな形”は変わります。

ここでは、実際に使ってみて良かったタイプを紹介します。

我が家で使っている売れ筋No.1ベビーゲート

我が家では、「つっぱり式・オートロック付きのベビーゲート(幅61〜390cm対応)」を使っています。

階段やキッチンの入り口、リビングの間仕切りなど、さまざまな場所にぴったりフィット。

しかも工具不要で簡単に設置できるので、賃貸住宅でも安心です。

扉は片手で簡単に開閉でき、自動で閉まるオートクローズ機能付き。

子どもが勝手に開けてしまう心配もありません。

最大390cmまで拡張可能なので、広い間口にも対応。

「安全対策をしながら、家事もしやすい空間を作りたい」そんな方にぴったりのベビーゲートです。

ベビーゲートを設置しても安心できない?注意したい“危ない瞬間”

「ベビーゲートがあるから大丈夫」と思っていませんか?

実は、設置したあとに起こる“ちょっとした油断”こそが一番危険なんです。

ここでは、共働き家庭で起こりやすいリアルな危ない瞬間を紹介します。

1. 開けっぱなし・ロック忘れ

ベビーゲートの事故で最も多いのが「開けたまま忘れてしまう」パターン。

- おむつ替えの途中でロックを閉め忘れる

- 来客対応で開けたままにする

- 少しの間に赤ちゃんがすり抜けてしまう

頻繁に通る場所では「自動クローズ機能」「ダブルロック式」を選ぶと安心!

2. 押す・よじ登る・動かす

1歳を過ぎると、赤ちゃんは押す・登る・引っ張るなど、ゲートを試すような動きを始めます。

この時期に多いのが、癇癪(かんしゃく)を起こしたときに無理やり動かそうとする行動。

1歳半をすぎた頃、ゲートをガチャガチャ押して動かそうとしてヒヤッとしたよ。

子どもが階段近くにいるときは、離れないようにしておきましょう。

3. 兄姉や大人の閉め忘れ

意外と多いのが家族のうっかり。

兄姉が遊びに行くときや、洗濯物を運ぶときなど、 「ちょっと開けておくだけ」が事故のきっかけになることも…。

特に小さい兄弟がいるときは要注意です!

4. ズレ・ゆるみ・劣化

突っ張り式ゲートは、時間の経過や床材の影響でゆるみが出やすいのが特徴。

時々チェックして安全を確かめよう!

- ゲートを軽く揺らしてみる

- 壁や床との隙間がないか確認

- ネジ・キャップのゆるみをチェック

また、ロール式は巻き取り不良に注意。

きちんと戻らないと、赤ちゃんが押して抜け出すこともあります。

まとめ

ベビーゲートは、赤ちゃんの行動範囲を安全に区切るだけでなく、家事を効率よく進めるための育児サポートアイテムとしてもとても優秀です。

ただし、1番は安全対策で、赤ちゃんを危険から守るための間違いありません。